Plus

S. 27-29

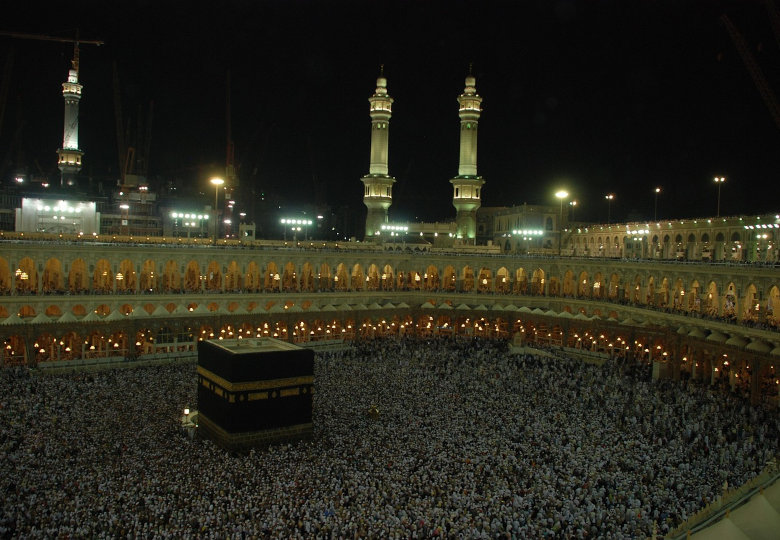

Sie ist die fünfte Säule des Islam: die Wallfahrt nach Mekka. Die Pilgernden sollen sich verwandeln lassen. Es kommt nicht darauf an, anzukommen, sondern loszulassen. Es geht um spirituellen Ungehorsam. Auch der saudischen Regierung gegenüber. Von Ahmad Milad Karimi